【摘要】 近年来,关于勒布朗·詹姆斯被指“装病”的舆论不断升温,成为篮球圈与球迷间热议的焦点。有人认为他以伤病为借口回避压力,维持体能;也有人斥其“玻璃心”,心理承受能力不如外界期待。真正的真相并非单一面向,而是体能、心理、舆论、利益多重交织的复杂图景。本文首先从伤病真实性、心理防御机制、媒体与舆论操作、利益与品牌考量四个维度,逐一剖析詹姆斯为何被指“装病”,这些指责背后的合理与误解,以及球迷情绪为何被引爆。最终,我们回到对整体争议的反思:在造神与批判交错的时代,詹姆斯装病争议反映的是现代体育偶像的困境,也是球迷情感投射的镜像。理解这一事件,或许可以让我们更清醒地看待“超级巨星”的伤痛与脆弱。

1、伤病真实性考量

首先,我们不得不面对一个最基础的问题:詹姆斯的伤病是否真实?近年来他出现过多次坐骨神经痛、膝盖、臀部等部位的不适。2025年,他因“右侧坐骨神经痛”确诊将缺席若干周,引发外界广泛关注。citeturn0search1 这些记录在案的病症为“装病”指责提供了张力,也让怀疑者更敏感。

然而,伤病“真实”并不意味着伤势严重到无法上场。运动员常有“带伤出战”的做法,尤其是像詹姆斯这类长期冲锋在前的球星。许多伤情在常规赛阶段隐瞒、在赛季结束后才对外公开,是为了保护身体,也可能是战术考量。

再者,“伤病报告”并非总能详尽公开。球队医疗团队、管理层、球员本人都有动机对外界提供“模糊版本”的伤病说明。公众无法完全验证内部诊疗资料,自然容易产生质疑声。

综合来看,詹姆斯伤病的“真实性”虽然有据可循,但其程度、恢复速度及对比赛影响的程度,始终存在余地与争议。

2、心理防御与“玻璃心”标签

在第二个维度,我们进入心理层面分析。部分评论指出,詹姆斯有“玻璃心”倾向——即心理防御机制强烈,对外界批评敏感,并可能通过伤病或不适来调节情绪与舆论压力。

以2025年为例,《The Skip Bayless Show》的评论员就曾质疑詹姆斯的坐骨神经痛,更像是一种心理宣泄而非纯粹的生理伤害。citeturn0search2 这种观点引来激烈反驳,也折射出体育界对伤病与心理状态界限的模糊。

事实上,顶级运动员长期处在高压状态下:胜负压力、年龄焦虑、媒体监督、球迷期许等因素交织。心理压力并不会自动变成伤病,却可能影响恢复、痛感敏感度、比赛意志等方面。

因此,“玻璃心”这一标签,虽然带有贬义,但在某些情境下确实具有解释力:詹姆斯可能在生理与心理之间做出一种折中,借伤病作为心理出口,也是情绪管理的一部分。

3、舆论机制与媒体操控

伤病与心理之外,舆论机制和媒体操控,是点燃“装病争议”的重要引擎。媒体、社交平台、球评人等共同塑造了詹姆斯的伤病舆论剧本。

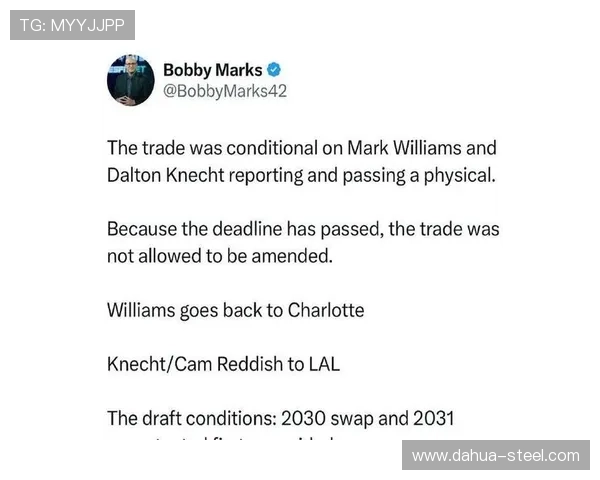

在很多时候,媒体会选择“伤病通稿”时机、措辞和镜头,去强化或弱化伤势严重性。詹姆斯曾被媒体“爆料”在赛季末膝伤,但湖人与他本人直到两天后才对外确认。citeturn0search0 这类“先压后爆”的做法,容易被怀疑为舆论操控。

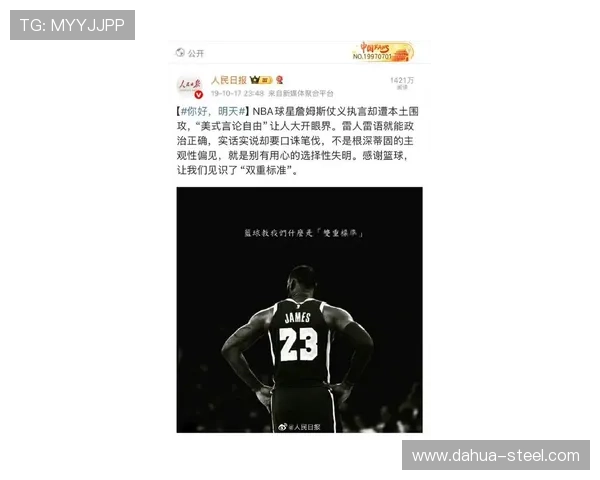

此外,社交媒体上的球迷言论、短视频剪辑、断章取义都加剧了冲突。有粉丝指责詹姆斯“借伤病逃避关键比赛”;也有球评人嘲讽他“拍戏式下场”。例如,一则文章就指他“被撞倒后假装受伤”,称其“flop”行为令人失望。citeturn0search14

与此同时,支持者也会利用舆论工具反击批评者,把“装病论”说成对球员的不尊重或阴谋论。双向舆论放大效应,使得球迷情绪极易被点燃。

4、商业利益与形象考量

最后一个维度,也是常被忽视却极为关键的:商业利益与形象包装。在现代体育时代,顶级球星不仅是运动员,更是品牌代言者、文化符号、商业机器。

詹姆斯商业帝国庞大,维持健康形象与公众关注度对他极其重要。在某些时间点,对外爆出“伤病”消息,可能为球迷期待、媒体热点、赞助发布等制造话题,是一种“品牌节奏”的安排。

这与他曾推出“第二次决定”的营销策略有关:他以前用《The Decision》宣布转会,而2025年他用同名手法制造悬念,却是代言广告。媒体称其“成功愚弄全网”,同时也展示其对舆论节奏的掌控力。citeturn0search4

伤病话题也能带来商业价值:球迷关注、媒体流量、品牌曝光。这在竞争激烈的体育娱乐时代,是一种“不发声就是沉默”的商业逻辑。

总结:

综上所述,詹姆斯“装病”争议并非一句简单的“真/假ONE体育”判断那么容易。伤病真实性部分有据可循,心理防御机制可能影响其表现,舆论机制塑造了公众解读路径,而商业利益则埋下操作动机。四种因素交织,使得这场争议难以简单化解。

在球迷情绪风暴背后,我们看到的不仅是对偶像的审视,也是一种现代体育偶像的两难处境:既被神化、被期许,也容易被质疑、被拆解。若能放下极端批判与盲目膜拜,让伤病、心理、舆论、商业这四根线索共存,也许我们能更客观、更成熟地看待“詹姆斯装病”这出舆论剧。